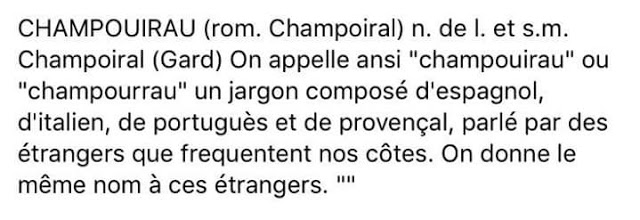

An este texto literari trobaréu moltes paraules que no están a la RAE, com chapurriau, que no hi está, está chapurrear, y ya sabem que no es lo mateix que chapurriau: una mescla de varios idiomes, italiá, portugués, español, provensal (ara dialecte del ocsitá). Es curiós que al dicsionari de Frédéric Mistral (Félibrige , Lou Tresaur dau Felibritge, 1854), de abáns de Pompeyo Fabra y Francisco Franco Bahamonde, no fico ni catalá, ni valensiá, mallorquí o aragonés, cuan tenim léxic de estes cuatre llengües, y de atres, com lo árabe, gallego, asturiano, leonés, vasco, navarro, riojano, latín, griego y alguna mes.

La gen parle de una manera y este autó escriu de forma que se veigue cóm parlen, aixina u fach yo en lo chapurriau cuan escric o traduíxco. Y datres tamé u fan aixina, com Luis Arrufat al seu blog agüelo sebeta.

Si una NORMA fixare una llengua, los swahili potsé aniríen tot lo día en un dicsionari daball del bras esquerro, que no los cauríe en cuan aventaren una llansa en lo bras dret per a cassá. Y en cas de fé aná una escopeta, hauríen de dixá an terra la gramática y ortografía del swahili per a que no caiguere y se faiguere malbé, embrutánse de pols.

//

SALARRUÉ:

Seudónimo de Salvador Efraín Salazar Arrué, nació en Sonsonate, El Salvador, el 22 de Octubre de 1899 y murió en San

Salvador

el 27 de Noviembre de 1975. Poeta, pintor y escritor, ha sido

considerado el máximo exponente de la narrativa cuzcatleca, entre

quienes se cuentan

Arturo Ambrogi

y

José María Peralta Lagos.

Salarrué

fue uno de los fundadores de la nueva corriente narrativa

latinoamericana. En sus "Cuentos

de Barro"

y "Cuentos

de Cipotes",

él logra una plena identificación con el mundo campesino, nunca

antes advertidas en los autores salvadoreños.

Índice

el

negro

la

botija

la

petaca

el

padre

el

circo

de

pesca

el

contagio

EL

NEGRO

El

negro Nayo había llegado a la costa dende muy lejos. Sus

veinte años morados y murushos, reiban siempre con

jacha fresca de jícama pelada. Tenía un no sé qué

que agradaba, un don de dar lástima; se sentía uno como dueño de

él. A ratos su piel tenía tornasombras azules, de aun azulón

empavonado de revólver. Blanco y sorprendido el ojo; desteñidas las

palmas de las manos; gachero el hombro izquierdo, en gesto bonachón,

el sombrero de palma dorada le servía para humillarse en saludos,

más que para el sol, que no le jincaba el diente. Se reiba

cascabelero, echándose la cabeza a la espalda, como alforja de

regocijo, descupiendose toduel y con gárgaras de oes enjotadas.

El

negro Nayo era de porái.....: de un porái dudoso,

mescla de Honduras y Berlice, Chiquimula y Blufiles de la

Costelnorte. De indio tenía el pie achatado, caitudo,

raizoso y sin uñas -pie de jenjibre-; y un poco la color bronceada

de la piel, que no alcanzaba a velar su estructura grosera, amasada

con brea y no con barro. Le habían tomado en la hacienda como tercer

corralero. No podía negársele trabajo a este muchacho, de voz

enternecida por su propio destino. Nada podía negársele al negro

Nayo: así pidiera un tuco e dulce, como un puro o un guacal

de chicha. Pero, al mismo tiempo era -pese a su negrura- blanco

de todas las burlas y jugarretas del blanquío; y más de

alguna vez lo dejaron sollozante sobre las mangas, curtidas con el

barro del cántaro y la grasa de los baldes. Su resentimiento era

pasajero, porque la bondad le chorreaba del corazón, como el suero

que escurre la bolsa de la matequilla. Se enojaba con un "no

miablés".....y terminaba al día siguiente el enojo, con una

palmada en la paletiya y su consiguiente: "¡veyan qué

chero éste!".... y la tajada de sonrisa, blanca y temblorosa

como la cuajada.

Chabelo

"boteya", el primer corralero, era muy hábil. Tenía

partido entre las cipotas del caserío, por arriscado y finito

de cara; por miguelero y regalón; pero, sobre todo,

porque acompañaba las guitarras con una su flauta de bambú que se

había hecho, y que sonaba dulce y tristosa, al gusto del sentir

campesino. Nadie sabía cuál era el secreto de aquel carrizo llorón.

Bía de tener una telita de araña por dentro, o una rendija

falsa, o un chflán carculado...... La Fama del pitero

Chabelo, se había cundido de jlores como un campaniyal.

Lo llamaban los domingos y ya cobraba la vesita, juera

de juerga o de velorio, de bautizo o de simple pasar. Un día el

negro Nayo se arrimó tantito a Chabelo "boteya", cuando

éste ensayaba su flauta, sentado en el cerco de piedras del corral.

Le sonrió amoroso y le estuvo escuchando, como perro que mueve el

rabo.

- ¡Oyí

negró, querés que tenseñe a tocar?....Por la cara pelotera

del negrito, pasó un relámpago de felicidad.

-

Mire, chero, y yo le vuá a pagar el sábado, pero no me vaya a

tirar...

Después

de las primeras lecciones. Chabelo el pitero, le arquiló

la flauta al negro para unos días. El negro se desvelaba, domando el

carrizo; y lo domó a tal punto, que los vecinos más vecinos que

estaban a las tres cuadras, paraban la oreja y decían:

-

¡Oiga, puero ese Chabelo! es meramente un zinzonte el infeliz.....

-

Mesmamente; diayer paroy, le arranca el alma al cristiano como nunca.

Callaban.....y

embarcaban sus silencio en el cayuco bogante de aquella flauta

apasionada, que los hundía en la dulzura de un recordar sin

recuerdos, de un retornar sin retorno. En poco tiempo, el negro Nayo

sobrepasó la fama de Chabelo. Llegaban gente de lejos para oírlo; y

su sencillez y humildad de siempre se coloreaban de austeridad y

poderío, mientras su labio cárdeno soplaba el agujero milagroso. El

propio Chabelo, que creyó, todos los secretos del carrizo, se

quedaba pasmado, escuchando -con un sí es, no es, de despecho- el

fluir maravilloso de un sentimiento espeso que se cogái con las

manos.

Una tarde dioro

en que el negro estaba curando una ternera trincada, con una

pluma de pollo untada de creolina, Chabelo se decidió por fin; y un

tanto encogido, se acercó y le dijo:

- Mirá,

negro, te pago dos bambas si me decis el secreto de la flauta. Vos le

bís hallado algo que le pone esa malicia....seya chero y me lo

dice.....

El

negro se enderezó, desgreñado, blanca la boca de dientes amigos y

franca la mirada de niño. Tenía abiertos los brazos como alas

rotas, sosteniendo en una mano la pluma y en la otra el

bote.......miró luego al suelo empedrado y meditó muy duro. Luego.

como satisfecho de pensada, dijo al pitero:

- No

me creya egóishto, compañero, la flauta no tiene nada: soy yo

mismo, mi tristura...., la color....

LA

BOTIJA

José

Pashaca era un cuerpo tirado en un cuero; el cuero era un cuero

tirado en un rancho; el rancho era un rancho tirado en una ladera.

Petrona Pulunto era la nana de aquella boca:

-¡Hijo:

abrí los ojos, ya hasta la color de qué los tenes se me olvidó!....

José Pashaca pujaba, y a lo mucho encogía la pata.

-¿Qué

quiere mamá?.

-¡Qués

necesario que te oficiés en algo, ya tás indio entero!

-¡Agüen!....Algo

se regeneró el holgazán: de dormir pasó a estar triste,

bostezando.

Un día

entró Ulogio Isho con un cuenterete. Era un como sapo de

piedra, que se había hallado arando. Tenía el sapo un collar de

pelotitas y tres hoyos: uno en la boca y dos en los ojos.

-¡Qué feyo este

baboso!- llegó diciendo. Se carcajeaba, meramente el tuerto

Cande!....Y lo dejó, para que jugaran los cipotes de la María

Elena. Pero a los dos días llegó el anciano Bashuto, y en viendo el

sapo dijo:

- Estas

cositas son obras donantes, de los agüelos de nosotros. En las

aradas se encuentran catizumbadas. También se hallan botijas llenas

dioro.....

José

Pashacase dignó arrugar el pellejo que tenía entre los ojos, allí

donde los demás llevan la frente.

-¿Cómo

es eso, ño Bashuto?..-. Bashuto se desprendió del puro, y

tiró por un lado una escupida grande como un caite, y así

sonora.

-Cuestiones

de la suerte, hombré. Vos vas arando y ¡plosh!, de repente pegas en

la huaca´, y yastuvo; tihacés de plata.

-¡Achís!,

¿en veras, ño Bashuto?

-¡Comolóis!.

Bashuto

se prendió al puro con toda la fuerza de sus arrugas, y se fue en

humo. Enseguiditas contó mil hallazgos de botijas,

todos los cuales "el bía prisenciado con estos ojos".

Cuando se fue, se fue sin darse cuenta de que, de lo dicho, dejaba

las cáscaras. Como en esos días se murió la Petrona Pulunto, José

levantó la boca y la llevó caminando por la vecindad, sin

resultados nutritivos. Comió majonchos robados, y se decidió

a buscar botijas. Para ello, se puso a la cola de un arado y

empujó. Tras la reja iban arando sus ojos. Y así fue como José

Pashaca llegó a ser el indio más holgazán y a la vez el más

laborioso de todos los del lugar. Trabajaba sin trabajar -por lo

menos sin darse cuenta- y trabajaba tanto, que a las horas coloradas

le hallaban siempre sudoroso, con la mano en la mancera y los ojos en

el surco. Piojo de las lomas, caspeaba ávido la tierra negra,

siempre mirando al suelo con tanta atención, que parecía como si

entre los borbollos de tierra hubiera ido dejando sembrada el alma.

Pa que nacieran perezas; porque eso sí, Pashaca se sabía el

indio más sin oficio del valle. Él no trabajaba. Él buscaba las

botijas llenas de bambas doradas, que hacen "¡plocosh"

cuando la reja las topa, y vomitan plata y oro, como el agua del

charco cuando el sol comienza a ispiar detrás de lo del

ductor Martínez, que son los llanos que topan el

cielo.

Tan grande como

él se hacía, así se hacía de grande su obsesión. La ambición

más que el hambre, le había parado del cuerpo y lo había empujado

a las laderas de los cerros; donde aró, aró, desde la gritería de

los gallos que se tragan las estrellas, hasta la hora en que el güas

ronco y lúgubre, parado en los ganchos de la ceiba, puya el

silencio con sus gritos destemplados. Pashaca se peleaba las lomas.

El patrón, que se asombraba del milagro que hiciera de José el más

laborioso colono, dábale con gusto y sin medida luengas tierras, que

el indio soñador de tesoros rascaba con el ojo presto a dar aviso en

el corazón, para que este cayera sobre la botija como un

trapo de amor y ocultamiento. Y Pashaca sembraba, por fuerza,

porque el patrón exigía los censos. Por fuerza también tenía

Pashaca que cosechar, y por fuerza que cobrar el grano abundante de

su cosecha, cuyo producto iba guardando despreocupadamente en un hoyo

del rancho por siacaso. Ninguno de los colonos se sentía con

hígado suficiente para llevar a cabo una labor como la de José. "Es

el hombre de Jierro", decían; "ende que le entró a saber

qué, se propuso hacer pisto. Ya tendrá una buena huaca...."

Pero José Pashaca no se daba cuenta de qué, en realidad, tenía

huaca. Lo que él buscaba sin desmayo era una botija, y

siendo como se decía que las enterraban en las aradas, allí por

fuerza la incontraría tarde o temprano. Se había hecho no

sólo trabajador, al ver de los vecinos, sino hasta generoso. En

cuanto tenía un día de no poder arar, por no tener tierra cedida,

les ayudaba a los otros, les mandaba descansar y se quedaba arando

por ellos. Y lo hacía bien: los surcos de su reja iban siempre

pegaditos, chachadas y projundos, que daban

gusto.

-¡Onde te

metés babosada. Pensaba el indio sin darse por vencido.

-Y tei de topar,

aunque no querrás, así mihaya de tronchar en los surcos.

Y

así fue; no del encuentro, sino lo de la tronchada. Un día, a la

hora en que se verdeya el cielo y en que los ríos se hacen

rayas blancas en los llanos, José Pashaca se dió cuenta de que ya

no había botijas. Se lo avisó un desmayo con calenturas; se

dobló en la mancera; los bueyes se fueron parando, como si la reja

se hubiera enredado en el raizal de la sombra. Los hallazgos negros,

contra el cielo claro, voltiando a ver el indio embruecado y

resollando el viento oscuro. José Pashaca se puso malo. No quiso

que naide lo cuidara. "Dende que bía finado la

Petrona, vivía íngrimo en su rancho".

Una

noche, haciendo juerzas de tripa, salió sigiloso llevando, en

un cántaro viejo, su huaca. Se agachaba detrás de los

matochos cuando óiba ruidos, y así se estuvo haciendo

un hoyo con la cuma. se quejaba a ratos, rendido, pero luego

seguía con bríos su tarea. Metió en el hoyo el cántaro, lo tapó,

bien tapado, borró todo rastro de tierra removida y alzando sus

brazos de bejuco hacia las estrellas, dejó liadas en un suspiro

estas palabras:

-"¡Vaya;

pa que no se diga que ya nuai botijas en las aradas!"........

LA

PETACA

Era

pálida como la hoja mariposa; bonita y triste como la virgen de palo

que hace con las manos el bendito; sus ojos eran como dos

grandes lágrimas congeladas; su boca, cómo no se había hecho para

el beso, no tenía labios, era una boca para llorar; sobre los

hombros cargaba una joroba que terminaba en punta: La llamaban la

peche María.

En

el rancho eran cuatro: Tules, el tata, La Chon su mamá,

y el robusto hermano Lencho. siempre María estaba un grado abajo de

los suyos. Cuando todos estaban serios, estaba llorando; cuando todos

sonreían, ella estaba seria; cuando todos reían, ella sonreía; no

rió nunca. Servía para buscar huevos, para lavar trastes, para

hacer rir...

-

¡Quitá diay, si no querés que te raje la petaca!

-

¡Peche, vos quizá sos hija del cerro!

Tules

decía:

- Esta

indizuela no es feya; en veces mentran ganas de volarle la petaca,

diún corvazo!

Ella

lo miraba y pasaba de uno a otro rincón, doblaba de lado la

cabecita, meciendo su cuerpecito endeble, como si se arrastrara. Se

arrimaba al baúl, y con un dedito se estaba allí sobando

manchitas, o sentada en la cuca, se estaba ispiando por

un hoyo de la paré a los que pasaban por el

camino.

Tenían en el

rancho un espejito ñublado del tamaño de un colón y

ella no se pudo ver nunca la joroba, pero sentía que algo le pesaba

en las espaldas, un cuenterete que le hacía poner cabeza de

tortuga y que le encaramaba los brazos: La Petaca.

Tules

la llevó un día onde el sobador.

-

Léi traido para ver si uste le quita la puya, pueda ser que una

sobada....

- Hay que

hacer perimentos difíciles, vos, pero si me la dejás unos ocho

días, te la sano todo lo posible.

Tules

le dijo que se quedara.

Ella

se jaló de las mangas del tata; no se quería quedar en la

casa del sobador y es que era la primera vez que salía lejos, y que

estaba con un extraño.

-

¡Papa, paíto, ayéveme, no me deje!

-

Ai tate, te digo; vuá venir venir por vos el Lunes.El

sobador la amarró con sus manos huesudas.

-

Anadate ligero, te la vuá tener!

El

tata se fue a la carrera. El sobador se estuvo acorralándola

por los rincones, para que no se saliera. Llegaba la noche y cantaban

gallos desconocidos. Moqueó toda la noche. El sobador vido quera

chula.

- Yo se

la sobo; ¡ajú!- pensaba, y se reiba en

silencio.

Serían las

doce, cuando el sobador se le arrimó y le dijo que se desnudara, que

le iba a dar la primera sobada. Ella no quiso y lloró más duro.

Entonces el indio la trinco a la juerza, tapándole la

boca con la mano y la dobló sobre la cama.

-

¡Papa, papita!.....

Contestaban

las ruedas de la carretera noctámbulos, en los baches del lejano

camino.

El lunes llegó

Tules. La María se le presentó gimiendo...el sobador no

estaba.

- ¿Tizo

la peración, vos?

- Sí

papa...

- Te dolió

vos?

- Sí,

papa...

- Pero yo no veo

que se te rebaje...

-

Dice que se me vir bajando poco a poco....

Cuando

el sobador llegó, Tules le preguntó cómo iba la cosa.

-

Pues, va bien -le dijo-, sólo quiay que

esperarse unos meses.

Tiene quirsele bajando poco a poco.

El

sobador viendo que Tules se la llevaba, le dijo que porqué no se la

dejaba otro tiempito, para más seguridá; pero Tules no

quiso, porque la peche le hacía falta en el

rancho.

Mientras el papa

esperaba en la tranquera del camino, el sobador le dió la última

sobada a la niña. Seis meses después, una cosa rara se fue

manifestando en la peche María. La joroba se le estaba

bajando a la barriga. Le fue creciendo día a día de un modo

escandaloso, pero parecía como si la de la espalda no bajara gran

cosa.

- ¡Hombre!

-dijo un día Tules-, ¡esta babosa tá

embarazada!

- ¡Gran

poder de Dios! -dijo la nana.

-

¿Cómo jué la peración que te hizo el sobador, vos?....ella

explicó gráficamente.

-

¡Ayjuesesentamil! -rugió Tules- ¡mianimo ir a

volarle la cabeza!

Pero

pasaba el tiempo de ley y la peche no se desocupaba. La

partera, que había llegado para el caso, uservó que la niña

se ponía más amarilla, tan amariya, que se taba poniendo verde.

Entonces diagnosticó de nuevo.

-

Esta lo que tiene es fiebre pútrida, manchada con aigre de

corredor.

-

¡Eee?......

-

Mesmamente, hay que darle una güena fregada, con tusas empapadas en

aceiteloroco, y untadas con kakevaca.

Así

lo hicieron. Todo un día pasó apagándose; gemía. Tenían que

estarla volteando de un lado a otro. No podía estar boca

arriba, por la petaca; ni boca abajo por la barriga.

En

la noche se murió.

Amaneció

tendida de lado, en la cama que habían jalado al centro del rancho.

Estaba entre cuatro candelas. Las comadres decían:

-

Pobre, tan güena quera; ¡ni se sentía la indizuela de

mansita!

- ¡Una santa!

¡Si hasta, mirá, es meramente una cruz!

Más

que cruz, hacía una equis, con la línea de su cuerpo y la de las

petacas. Le pusieron una coronita de siemprevivas.

Estaba cómo en un sueño profundo; y es que ella siempre stuvo un

grado abajo de los suyos, cuando todos estaban riendo, ella sonreía;

cuando todos sonreían, ella estaba seria; cuando todos estaban

serios, ella lloraba; y ahora, que ellos estaban llorando, ella no

tuvo más remedio que estar muerta....

EL

PADRE

La

iglesia del pueblo era pesada, musgosa y muda como una tumba. detrás

estaba el convento, encerrado entre tapiales, con su gran arboleda

sombría; con su corredor de ladrillo colorado; de tejado bajero

sostenido por un pilar, otro pilar, otro pilar...; pilares sin

esquinas embasados en piedra tallada y pintados de un antiguo color.

El

patio era de un barro blanco y barrido, propicio a las hojas secas.

Las sombras y las luces de las hojas ponían agüita en el

suelo; en aquel suelo pelón lleno de paz, por el cual pasaban,

gritonas, las gallinas guineas.

Largo

era el corredor: la mesa, el kinké, una silla, un sofá, un

barril, una destiladera, un viejo camarín, unos postes durmiendo;

otra silla, la hamaca, el cuadro bíblico; un cajón; un burrro

con una montura; un freno colgado de un clavo y al final,

ya para salir las gradas, unos manojos de pasto verde, el picadero y

la cutacha. Después empezaba la alfombra de sol hasta la

cocina; y allá contra la tapia, como una casita de juguete, con su

chimenea de lata azul, el excusado.

El

padre se paseaba en la tarde. Era la hora en que la paz le traía el

cielo; el cielo de agradables matices, que llegaban a sentarse en la

montaña lejana, pensativo como un hombre; pensativo hasta quedarse

dormido, soñando en las estrellas, cada vez más profundamente.

El

sacristán tocaba el ángelus para que todo se callara. Y todo se

callaba.

La

Coronada llegaba entonces penosamente, con su riuma y sus

platos, a ponerle la mesa. Se sentaba el padre, siempre mirando al

cielo, con su cara igual de triste. Con un pespuntar de máquina de

cocer, sus labios hilvanaban un larga oración de gratitud. Humillaba

los párpados y se persignaba. Luego, cogía calmosamente la cuchara

y empezaba a probar la sopa. Estaba caliente. La Coro, encendía el

kinké. Las gallinas empezaban a volar de rama en rama, con

torpes aleteos. A lo lejos se oía pasar el tren por el puente de

hierro, como una amenaza de tormenta.

La

Chana era una cipota chulísima. había crecido de diadentro,

al servicio del cura. hacía mandados, lavaba los trastes, les daba

de comer a las gallinas y se comía lazúcar. Cuando el padre

estaba bravo, como no tenía en quien descargar, regañaba a la

Chana. La Chana no se quedaba chiquita y le contestaba cuatro

carambas.

-

¡Agüen, usté! ¡Asaber que lián confesado las biatas y descarga

en yo!...

El

padre, en vez de enojarse, la estrechaba contra su pecho y le daba un

beso en la frente. Se estaba viendo en ella, como decía la

Coro.

En

un dos por tres se había hecho mujer. De la mañana a ña tarde echó

rollo, se cantonió y le brillaron los ojos. Ya se trataba una

flor en el delantal, con un gancho, muy alto, muy alto, para

podérsela oler poniendo cara interesante. Seguido se cachaba

logas; por el tacón muy encumbrado, por unos papeles colorados

para untarse los labios, por andar suspirando muy dentro. El cura la

miraba de lejos. La miraba pasar, disimuladamente, y alejándose. Se

cogía el mentón azul y su cara de cuarentero se ponía grave.

Temblaba por ella. Hubiera querido podarla un poco. Se paseaba, se

paseaba por el largo corredor, campaneando la lustrosa sotana vieja,

como si en ella se hamaqueara su inquietud. Apretaba, sin querer, el

crucifijo de plata que llevaba siempre colgado al cuelo. Si hubiera

sido de cera, lo habría convertido pronto en una hostia. Allá a lo

lejos, la risa de la Chana sonaba como una campanilla mundana. Cuando

pasaba a su lado, apagaba los olores del incienso con un fuerte aroma

de jabón diolor. Por el corredor silencioso, sus tacones

pasaban, clavando la tranquilidad.

La

niña Queta y la niña Menches, la una fea de tan

vieja, y la otra vieja de tan fea, entraron apuradas en busca del

padre para un asunto urgente. La puerta estaba entreabierta y

empujaron. Y fue como si hubieran empujado su alma en un abismo. El

padre estaba todo él sentado en un sillón y la Chana estaba toda

ella sentada en el padre. Su cachete rosado se posaba

dulcemente en el cachete azul del cura, como una madrugada

sutil se posa sobre áspera montaña.

-¡Virgen

pura!..

Dos

lágrimas corrían por las mejillas marchitas del padre. Repitió su

excusa:

-

Un afán, un vago deseo de ser padre. Es como mi hija...

Su

voz era oscura.

-

Los niños despertaron siempre en mi alma una dulce inquietud...

-¡Hm!

Apretó

el obispo sus labios temibles y lanzó al cura su más irónica

mirada. Pero él se irguió austero, nobilísimo y puro, el rostro

del acusado, encendido en radiante sinceridad; irresistible en su

sencillez; tal si el mismo Dios mirara por sus ojos húmedos,

abatiendo al instante la austeridad, la insolencia y el rango.

SALARRUÉ

CUENTOS

DE BARRO

EL

CIRCO

Se

azuló la noche. En medio del solar oscuro, e1 circo era como una

luna desinflada. Parecía la chiche de la noche, onde

mama luz el cielo, un chilguete manchaba de norte a sur el espacio y

las gotitas zarpiaban el horizonte hasta la oriya del

mundo.

Mito

y Lencho, los dos hermanitos, miraban asombrados, por un juraco, cómo

aquel siñor que le decían Irineyo Molina, se bía hecho payaso un

dos por tres. Taba sentado en un cajón jumándose un puro, y con

cara enojosa de hombre. el hoyito se véiya bien que le daba la luz

de un carburo en la cara chelosa de harina. Abajo, junto a la goliya

plisada, asomaba el cuello prieto de su propio cuero. Más allá, el

negro Jackson sembraba una estaca, con una almágana. A cada golpe de

juelgo, la estaca se hundía un jeme. Recostado en unos lazos,

templados como cuerdas de violón, estaba un volatín.

| -Apartáte, baboso. -Peráte, quiero ver. -Te vuá zampar una ganchada, Chajazo. -¡AchísI, sólo vos querés mirar. -A yo no mián dejado... -¡Baboso, baboso, ayí entró una piernuda vestidedorado. Sestá componiendo la atadera. |

La

cipotada ondeó, como un tumbo de carne; reventó en empujones

y se vació sobre la carpa, derrumbando al lado diadentro un

rimero de sillas. Se oyeron voces de hombre, furibundas, y pasos

amenazadores. La cipotada se dispersó a la carrera, haciendo

sonar con sus talones la panza de tambor del descampado, Se confundió

entre el güevaso e gente silbando y riendo. Un

sapurruco en camiseta, con unos grandes gatos que parecían de

madera; salió encachimbado por debajo de la lona, con un

acial en la mano. Llegó hasta el andén, mirando de riojo;

escupió un salivazo con tabaco, y se metió otragüelta por

debajo. Dos o tres chiflidos le condecoraron el fundiyo. El

humo de los candiles y de los puestos de pupuseras ponía llanto en

los ojos de aquella alegría. La manteca, ricién echada en

las sartenas de las pasteleras, se oiba escandalosa, como

cuando meya el tren. Las garrafas, en los mostradores de los

chinamos, parecían jícamas de vidrio, que se bieran

convertido en cocos. El guaro clarito temblaba adentro y dejaba

descurrir su tufito embolón.

Las

gentes iban entrando, guasonas, al circo. Daban su tiquete y

levantaban la cortinenca de añididos, onde

había unas letras que naide entendía, porque naide leyiya

en el pueblo.

Una

bandita descosida empezó a sonarse, allí dentro, debajo diaquel

gran pañuelo. La buyanga sizo mayor, y las gentes

empezaron a codearse por entrar a coger puesto.

Por

tercera vez sonó la campanilla; aquella campanilla que daba

güeltegatos de plata en la aljombra de la ansiedad. Un

silencio profundo se agachaba, cargado de corazones, como una rama de

mango. De una patada se abrió el telón de los secretos; una pelota

de colores vino rodando hasta el centro del picadero, y, con un grito

de sollozo burlón, el payaso se irguió amelcochado, bonete en mano,

con algo de piñata y algo de barrilete. De golpe se descolgó, en el

redondel, la cortina de tablitas del aplauso.

Vestidos

a medias y de medias, los volatines y volatinas, en escuadrón,

avanzaron marciales, con los brazos cruzados sobre el pecho y

sonriendo con sonrisa postiza. Detrás, en dos caballencos

ahumados como los del carrusel, que llevaban colas de gallo en la

frente, venían las masonas, vestidas de espumesapo y

sentadas, con una nalga, en el mero chunchucuyo de los

caballos. Cerrando chorizo, iba un chele vestido dentierro,

con un chiliyo bien largo; y un viejo bigotudo, jalándole las

narices a un pobre oso medio bolo. Más detrás iban los guachis,

con cotones de colores llenos de chacaleles. La música

sonaba, toda ella, chueca y destemplada, como mocuechumpe.

En

aquel pueblo de niños, sólo los cipotes se bian quedado

ajuera. Ispiaban por onde podían, subiéndose algunos

hasta las puntas de los cercanos jocotes, contentándose con ver el

bailoteo de uno quiotro trapo de color, o el relámpago

misterioso de las lentejuelas en las mecidas de los trapecios.

Los

niños ajuera, los grandes adentro. . . El circo era como la

felicidá, que se la cogen aquellos que menos la quieren. Los

cipotes se conjormaban viendo la alegriya luminosa, por un

hoyito, entre tablas y piernas oscuras. Mito y Lencho, los dos

hermanitos, se bían retirado dionde bían miradores,

porque les taban rompiendo toda la camisa. Sin embargo, cada

granizada de aplausos los empujaba de nuevo a la carpa. De chiripa

se hallaron un juraquito bajero, que los otros no bían

incontrado. Con el dedito inano lo jueron

haciendo más grande, y miraban por turnos.

Cuando

más extasiados estaban, mirando, mitá y mitá que la

piernuda caminaba sobre el alambre como sobre el viento, un guachi,

con una tablita, los cogió de culumbron, soñadores e

indefensos. Les dio con todas sus juerzas, el bandido

jalacolchones; y ellos, dando alaridos, salieron corriendo y

sobándose la nalga, ardida como con plancha caliente. Fueron a

contarle a la mama; y la mama, cogiéndolos debajo de

sus alas desplumadas, maldijo al miserable:

-¡Disgraciado,

quiá de pagarlas un diya en los injiernos!

Lencho

rumió, en su corazón de niño perdonero, aquella frase; y, tras un

rato de silencio, preguntó:

-Mama, ¿yen el injierno habrán

hoyitos para mirar lo que andan haciendo en el cielo? ...

DE

PESCA

Eran

allá como las tres de la madrugada. La luna, de llena, lambía

las sombras prietas en los montarrascales y en los manglares

dormilones. El estero, lagunoso en su calma, era como un pedazo de

espejo del día; del día ya roto. La playa lechosa, de cascajo

crema, se dejaba espulgar por las suaves ondas espumíferas, que la

brisa devanaba sin prisa. La isla, al otro lado del agua, se alargaba

como una nube negra que flotara en aquel cielo diáfano, mitad cielo,

mitad estero. Las estrellas pintaban en ambos cielos. El mar, a lo

lejos, roncaba adormilado por la frescura del aire y la claridad del

mundo. Un cordón de aves blancas pasó, silencioso y ondulante como

una culebra de luna.

De

la mediagua oscura, salió a la playa un indio. Llevaba desnudo el

torso, los calzones arremangados sobre las rodillas; se desperezaba,

como queriendo echar al suelo el fardo del sueño. La arena, al ser

hollada por los anchos pies descalzos, mascaba el silencio. Miró las

estrellas con los ojos fruncidos. Se espantó los mosquitos, miró el

agua platera y regresó al rancho.

-Son

ya mero las tres, vos ¿Nos vamos?

Una

especie de aullido de pereza le contestó. Luego, la voz atecomatada

del compañero respondió

-A¡ veya, mano...

-Amonóos.. .

Los

indios, hurgando en la sombra del caedizo, escogieron los utensilios

y fueron trasladándose al bote. El bote dormía, encallado, mitad en

el agua, mitad en la arena. Un chucho prieto iba y venía

husmeando el viaje. Por efecto del silencio del agua, de la luz, del

cielo bajero, el mundo todo parecía palpitar, cabecear como un barco

en marcha. Los pocuyos, despenicados en la inmensidad,

arrullaban la cuna de la noche con su triste "oíeo, oíeo,

oíeo", que sonaba intermitente, como la paletada blanda del

remo que va, va, va... sin prisa y sin ruido.

-Ya va ser parada

diagua, vos.

-Ya paro, mano.

-¡Aligere, pué!...

Despegaron

el bote a empujones y pujidos. El bote coleó, libre,

descantillándose tantito y revolviendo la plata de la luna en

desparpajos. Hundidos hasta las piernas, aún empujaron. Luego se

metieron dentro y se dejaron llevar por el tranquil del agua parada.

Era el cambio de marea; las corrientes que entraban al estero,

fatigadas de ir buscando mundo, descansaban un momento, antes de

regresar al mar abierto. Entonces el peje abismado venía arriba,

flordeaguando, y buscaba la calma de las ramazones y de los bancos.

Ligeros colazos de zafiro indicaban ya el punto del agua. Las sombras

rojizas de los parvos pasaban, esquivando el peligro, avisados por el

lánguido paleteo del canalete.

En

fraterno silencio los indios cruzaban el agua, como si volaran entre

dos cielos. En la proa, ávida de espacio, el uno empujaba con la

pértiga negra y larga que subía y bajaba rítmicamente,

sincronizando con el manosear del canalete, que el otro indio

manejaba en la popa, acurrucado y friolento. En el centro del bote el

chucho, sentado, miraba tímidamente los cacharros del cebo,

-¡Qué

friyo, vos!.

-¡Ajú!...

-¿Vamos al ramazal de la

bocana?

-Como quiera, mano.

Los

ramazales emergían del agua purísima como inmensas arañas negras.

Dos, tres, cuatro..., quedaban atrás. Al pasar rondando un tronco,

el raizal projundo barzonió el bote, afligiéndolo. Con hábil

punteo, salieron del paso.

-¡No se arrime mucho, mano¡

Torcieron

hacia el sur; a poca distancia del ramazal, echaron el fondo y

quedaron inmóviles. Poco tiempo después arrojaban los anzuelos. Con

rápido ademán los lanzaban al aire, La pita hacía una larga

parábola, y el plomo se hundía allá, con un ligero: "chukuz".

Luego el cordel se quedaba. ondulando encima y poco a poco se

abismaba. Quedaban a la expectativa. Habían encendido los puros y

jumaban, acurrucados.

-¿Pican, mano?

-No quieren picar.

-Ya

me punteyan, vos.

-¿Eh ... ?

-Es bagre, de juro. Estos

chingados sian de ber llevado la chimbera.

La

chimbera era el cebo. El indio sacó el anzuelo, de jalón en

jalón. Por fin sobreaguó el plomo negruzco. Se habían llevado el

bocado.

-¿Lo vido? Son esos babosos bagres, vos.

-Si quiere

nos hacemos al lado de la isla..

Iba

a sacar su cordel, cuando un fuerte tirón, que ladeó el bote, les

advirtió de una presa mayor.

-Jale, mano; debe ser "mero"!

El

indio tiró con todas sus fuerzas.

-¡Ya mero revienta este

jodido!

Llegó

el otro a ayudarle. Tiraron penosamente. El bote cimbraba, voltión.

En la cola de un espumarajo surgió de pronto una sombra enorme, que

arrollaba la linfa con ímpetus de marejada. La luz nerviosa le

mordía en redor.

-¡A la ronca, mano, es tiburón!

-¡Y del

fiero, vos!

-¿Lo encaramamos?

_¡Déjelo dir, chero, nos puede

joder al chucho!

-¿Guá perder mi anzuelo?...

-¿Qué

siarremedia?

Un

coletazo formidable hizo crujir el bote. El chucho buscaba

fijo, abriendo las cuatro patas y hundiendo la cola. Soltaron. Se

apercoyaron a las bordas y trataron de nivelar. Un segundo

coletazo ladeó el bote. Dos sombras eseantes atacaban con

furia.

-¡Levante el fondo ligero!

-¡Aguárdese!

Un

tercer coletazo echó de bruces al indio que tiraba del fondo.

La caída hizo volcarse al bote; hubo un griterío salvaje; las colas

golpeaban en la cáscara del bote como en un tambor. Grandes rosas de

espuma se fugaban en círculos, empurpurando la plata mansa.

Después, todo quedó quieto.

Agrupados

en la orilla, los moradores del valle escrutaban la noche. Los gritos

habían levantado a las gentes. La ña Gerónima, gorda y grasienta,

con su delantal de cuadros azules, comentaba

temblorosa.

-¡Avemaríapurísima!...

Los

viejos de quijada de plomo cabeceaban, como diciendo:

-Pa que

veyan...

Los

cipotes abrían sus bocas y se acurrucaban, para descansar las

barrigas enormes.

-Esos han sido los Garciya.

-O los

Munto.

-Hilario y Cosme, quizá ...

-A saber si Jué Mincho de

la señá Fabiana.

-Sí, pué...

El

día venía abriendo rápido, con ambas manos los azules del Azul. La

luna, marchita ya, se arrinconaba en la montaña. Las ondas de la

vaciante tráiban orito en la punta. El manglar se había

separado del paisaje, tomando su cuerpo. La isla verdegueaba, y la

fragancia de la mañana venía mera cargada.

De

pronto, se vio una estela que flechaba hacia la orilla. Todos

quedaron en suspenso. Un perro negro llegaba jadeante, aclarando el

misterio de la tragedia. Salió de un último pechazo a la orilla;

meneó el rabo; se sacudió bruscamente la gloria del sol, y no dijo

nada.

EL

CONTAGIO

Después

del aguacero de la noche, había clareado gris, mojado, encharcado,

invernicio... Venía la mañana en ondas frescas, anegando la

oscuridad. Todavía no daban sombra las cosas; las sombras eran

diluyentes, borrosas como luz golpeada, como humedad de sal. Se venía

el olor jelado del cielo, con algo de amoníaco y algo de ropa

limpia. Silbaba., único, un pajarito invisible en un árbol

frondoso; silbaba con dulzura de agüita plateada. Las hojas nadaban

en los remansos de brisa, como pececitos oscuros. Iba clareando... Y

el alma, como los matorrales, estaba empapada de felicidad.

En

la casa de la finca, el patio cuadrado dormía aún. Por el lodito

habían pasado los chuchos. Una teja salediza se había

quedado contando gotas azules, sobre un charquito que, abajo, bailaba

trompos diagua. Salía el humo de la galera, como una parra

celestial. Don Nayo, enrollada en la nuca una toalla barbona, venía

por el corredor. Con el bastón abría un hoyito, y sembraba una tos;

abría un hoyito, y sembraba una tos. Los murciégalos se iban

enchutando en las rendijas oscuras del tabanco, como pedradas

de noche.

A

lo lejos, lejos; los gallos abrían puertas chillonas. El día se

tambaleaba indeciso, bajo la nubazón sucia, como carpa de circo

pobre.

Don

Nayo llegó al portón. No podía enderezar la cabeza, porque su nuca

estaba paralizada; lo cual le daba un vago aspecto de tortuga mareña.

Miró al cielo de reojo; aspiró el olor de los limones; se puso el

palo bajo el brazo y llamó aplaudiendo.

-¡Cande!...

La

Cande gritó desde la cocina:

-¡Mandé!...

-Date priesa...

La

Cande atravesó el patio dejando su priesa pintada en el suelo. Era

quinzona, rubita, gordita, nalgona, chapuda y sonreiba

constantemente. Daba la impresión de bañada, dentro del traje

pushco y jediondo.

-¿Qué quiere, tata?

El

viejo le alcanzó la oreja al tanteyo.

-¡Babosa,

no téi dicho que cuando vengás a trer lagua, cerrés bien la

palanquera!

La

campaneó tantito y, arreándola, con el palo enarbolado, la siguió

hasta el platanar.

-¡No

cierre, animala, espere que salgan las yeguas!: ¿no ve que están

allá?...

Tres

yeguas secas estaban olisqueando en la huerta. Sobre las eras de

nardos se veían los hoyos de los cascos. Se fueron aculando despacio

contra la cerca; y, cuando la Cande les cortó el paso, salíendo del

breñal con un chirrión en alto, las tres bestias dieron un

respingo nervioso y huyeron por la puerta hacia el potrero. A lo

lejos, seguía oyéndose el galope con su patacán, palacán,

patacán...

Había

amanecido. El viento madruguero había ido cogiendo cada estrella con

dos dedos, soplándolas como mota de ángel, hasta

desaparecerlas. Por un descascarado de nubes, se miraba la paré del

cielo, ricién untada de azul. Los volcanes bostezaban, en camisón

de dormir. Pringaba.

- Traiga el canasto, Cande. vamos a pepenar

los nances y los limones.

La

Cande fue por el canasto. Bajo el limonero, el suelo doraba. Olía a

mañana. Daba lástima desarreglar el paisaje enfrutado. Don Nayo y

la Cande fueron pepenando, uno a uno, los limones. Más abajo,

al haz de un granado, estaba el nance. El suelo aparecía cundido. La

ladera había llevado rodando los nances hasta ben lejos. Parecía

como si a la planta se le hubiera roto el hilo de un inmenso

collar.

-Témpapádo el monte, tata.

-Cuidá de no empuercar

el vestido...

-Afijese que anoche soñé el Contagio...

-Era un

endizuelo así, sapito, con buche y con una cosa feya

aquí.

-¿Onde?

-Aquí ...

Seguían

cayendo limones, que quedaban medio hundidos en el lodo negro. A

orillas de la acequia se oía una fiesta de sanates. Bajo los

charrales empezaron a rascar las gallinas, haciendo sonar las hojas

marchitas. Los grillos se habían ido consumiendo en el claror.

-Mero

horrible, el indizuelo; y me chunguiaba..

-¿Te qué?...

-Me

guasiaba y me chunguiaba, en un cuento como cuarto oscuro... ¡Uy!...

Es que comí chacalines...

-De juro que eso jué...

-Echeme una

mano, tata.

Don

Nayo le ayudó, como pudo, a ponerse el canasto en la cabeza. La

Cande lo sostenía con ambas manos; las mechas le caiban por

la cara; con un respingo se afirmó, equilibró el espinazo; sacó la

puntita roja de la lengua y se alejó hacia la casa, con rítmico

andar.

Don

Nayo miraba alejarse a su hija. Pensó: "Es guapa, es güena, la

chelona"; se sonrió, con sonrisa de arruga. Los gallos abrían

a lo lejos fantásticas puertas; por ellas entró bruscamente un

chorro de sol.

Don

Nayo paró a su mujer en la mitad del dormitorio.

-Mirá, Lupe

-le dijo-, andá con cuidado con la Cande: ya

maliseya...

-¿Eh?...

-No me gustan tantito, sus caidas diojos,

sus pandiadas al pararse. Méi fijado que deja a ratos de moler y se

come las uñas; además, le ondeya el pecho como a las palomas. Andá

con cuidado, te digo...

-Dice bien, Nayo; yo también la héi

oservado. Se chiqueya, sin querer; se mira nél espejo, cada vez

quentra aquí; y, a ratos, da brincos de calofriyo. También no me

gustan las cosas que me cuenta. Dice quel otro día, cuando Nicho la

tentó jugando, sintió un burbujeyo extraño. Además se le van los

ojos, coge juergo a cada rato, le pica la palmelamano.

-Pa que

veyás. Andále con tiento, no se nos descantiye con algún

malvado.

-Decíle al Nicho que no liaga tanta fiesta.

-Se lo

vuá poner en conocimiento a ese infeliz.

Zarceaba

el viento en la Palazón de los conacastes, como en tina guitarra

destemplada; el sol entraba ya en la hindidura dialcancía del

horizonte. En el cielo, las nubes mostraban choyones desangrados. Las

golondrinas inspeccionaban el velamen recién izado de la tarde; en

el callar, la tierra daba bordazos de sombra.

Por

el camino venía Don Nayo, lento y tosigoso. La Lupe lo esperaba en

la palanquera.

-¿Qué lihubo, Nayó? ...

-Los

casaron. Los juí a dejar al terreno. Tán Contentos.

-¿Le

arvertiste a Nicho de lo que te dije?...

-Más valiera no me

bieras dicho jota, miás azorrado con el yerno.

-¿Eh? ... ¿Por

qué?...

-Cuando lo llamé aparte y le recomendé que la tratara

con primor, no fuera ser que se asustara, se echó a rír y me dijo:

"No siaflíja por babosadas, esa yés cosa antigua: asigún

colijo, la tengo ya empreñada dende hace un mes".

-¡La

Virgen del Martirio!

-Y parecía que no quebraba un plato

...

-Güeno, después de todo, arrecuérdese, Nayo, de nosotros,

cómo hicimos ...

-Decís bien, es el Contagio.

La

tarde se había perdido a lo lejos, deíando como estela un

espuniarajo de estrellas; sobre la arena del mundo, los árboles

negros se movían como cangrejos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris de robots o de malparits i malparides catalanistes s´esBURRaran.

No us mateu, agafeu un llibre.

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.