https://www.lavanguardia.com/internacional/20170922/431455455957/registro-civil-francia-ene.html

El del pequeño de los Bernard, matrimonio bretón de la localidad de Rosporden, no fue un parto difícil. Lo difícil está siendo el registro de la criatura: Francia no reconoce la eñe. El niño nació el 11 de mayo y se llama Fañch, con ñ, un nombre bretón. La semana pasada el tribunal de Quimper, en Bretaña, comunicó a los padres que no podían registrar al niño con ese signo. En todo caso, podía ser Fanch, pero no Fañch. Y no suena exactamente igual, por pequeña que sea la diferencia. La tilde de la eñe “no está reconocida en la lengua francesa”, sentenciaba la resolución judicial.

Je suis Fañch

https://es.euronews.com/2018/11/21/la-justicia-decreta-que-la-n-tambien-es-parte-de-la-lengua-francesa

“Lo contrario significaría romper la voluntad de nuestro Estado de derecho de mantener la unidad del país y la igualdad sin distinción de origen”, argumentaba la sentencia, que será recurrida y ha hecho cierto ruido, por lo menos en Bretaña. El presidente de la región, Loïg Chesnais-Girard ha dicho en un tuit que el nombre del niño escrito en bretón “no pone en peligro la unidad del país. Al contrario, dice, aceptarlo es reconocer nuestra diversidad y reconocernos colectivamente”. Los padres no están de acuerdo con el fallo y van a perseverar.

La argumentación judicial es más compleja de lo que parece a primera vista y desarrolla otros aspectos, como la obligación de utilizar el francés en los actos públicos. El hecho de que las lenguas regionales pertenezcan al patrimonio de Francia “no crea ni un derecho, ni una libertad garantizada por la Constitución”, dice. El rechazo a registrar al niño con ese nombre tampoco es “un agravio injustificado y desproporcionado al derecho de los padres a una vida privada y familiar, ni una discriminación, ya que en el ámbito privado, la familia conserva toda libertad” para llamar al niño como quiera, se justifica en el alegato. Escribir Fanch, sin la eñe, “no presenta al niño de una manera grosera o ridícula”, considera, “ni le creará grandes inconvenientes en la vida cotidiana y social permitiendo su identificación”. Tanto más, continúa, “cuando la diferencia entre ambas pronunciaciones es ínfima, por lo que no está establecido que ese argumento sea suficiente para justificar que se ponga un obstáculo en la búsqueda de la cohesión nacional”.

Fañch no está solo: en el País Vasco francés Alexandra Ibañez lucha por la tilde para su hijo

Fañch no está solo: en el País Vasco francés Alexandra Ibañez lucha por la tilde para su hijo

La cohesión nacional, la identidad ciudadana y no étnica o regional, es algo serio en Francia, donde el Estado hizo la nación y la ha gobernado razonablemente bien en los últimos siglos hasta el extremo de casi disolver y convertir en insignificantes las peculiaridades regionales. Todo eso que ha funcionado bastante bien se está deshaciendo al calor de una globalización bajo guión anglosajón que no necesita de ningún Estado que discuta su imperio comercial-transnacional. Al revés, cuanto más débiles y disgregados sean los estados y mayores sus diversidades, peculiaridades y comunidades, tanto mejor para las multinacionales que, de todas formas, ya tienen a sus hombres en los gobiernos. ¿Qué tendrá que ver todo eso con el pequeño Fañch y su eñe?

Como explica en su último libro ( Le Nouveau pouvoir) el filósofo Régis Debray, Francia es “un país centralista que se federaliza, una nación forjada por un Estado que se desestataliza, una república unitaria que se fragmenta en etnias y comunidades”. “Vamos hacia un montaje galo-americano ( gallo-ricain) como en su día tuvimos galo-romanos”, dice. Lo de la eñe debe ser contemplado en un contexto en el que la lengua francesa –y la manera francesa de funcionar, en general– está siendo literalmente destrozada por el globish, el inglés global y las mentalidades están americanizándose a una velocidad estremecedora de la mano de las nuevas tecnologías digitales.

A Tangi Louarn, presidente de la asociación cultural bretona Kevre Breizh, estas consideraciones no le impresionan. Como todo eso que está en la corriente de los tiempos que constata Debray, el activista bretón se inscribe en “una lucha por el reconocimiento de la diversidad en Francia”, es decir, por la disolución de la Francia histórica forjada por su Estado desde un férreo unitarismo del que se desprende el principio fundamental de la igualdad de sus ciudadanos y todo el cuadro republicano de libertades civiles.

Para Louarn, entrevistado por el diario bretón Le Télégramme, el rechazo que contiene la sentencia “simboliza una intolerancia hacia una diversidad cultural de la sociedad francesa”. “Deberían ser más abiertos –dice– tanto más cuando la tilde es un signo muy antiguo en la lengua francesa”. “La república afronta peligros más peligrosos” que la eñe, ironiza Michel Loussouarn, alcalde de Rosporden, el pueblo de los Bernard, pocos kilómetros al este de Quimper.

En el registro civil de Rennes, la funcionaria Sylvie Esnault-Morin, su responsable, ve en la sentencia una aplicación de la directiva del 23 de julio del 2014 en la que se establece la lista de signos autorizados en la Administración. Ahí la tilde sobre la ene no figura.

“Puede comprenderse el razonamiento de los padres apegados a un nombre, porque es su historia, pero las reglas son las mismas para todos”, explica reflejando el mismo principio de igualdad que el rampante comunitarismo pulveriza en nombre del respeto a la diversidad, lo que algunos republicanos consideran una mera entronización de la desigualdad. “No estamos autorizados a introducir signos de ortografía de las lenguas regionales en las partidas de nacimiento, sea en Bretaña o en cualquier otro lugar”, dice la funcionaria formada en esa escuela.

El registro civil francés ha dado por buenos los nombres más estrambóticos; desde Euthanasia, hasta Merveille-de-Dieu, pasando por dos hermanos llamados Alpacino y Alkaponse (sic), respectivamente, según consta en el blog de la asociación de funcionarios del registro civil francés. La manga es ancha, pero la responsable del departamento de Rennes recuerda haber desestimado algunos nombres como Leo-pard (Leopardo) Chou-Fleur (colifló) o Nutella.

Respecto al niño Fañch, “tendrá su eñe; eso seguro”, afirman los padres en una declaración a la agencia Afp. Y el niño no está solo. En el País Vasco francés hay una Alexandra Ibáñez que también lucha por la eñe de su hijo, registrado como Ibáñez. Su protesta en Facebook ya ha sido firmada por un millar de vascos. Como sugiere Debray, la batalla de la Francia que conocimos parece irremisiblemente perdida.

//

La letra eñe es emblemática de la Lengua Española, porque es el único gran idioma internacional que la utiliza. Existe también en chapurriau, gallego, guaraní y otras lenguas indígenas de América Latina y también en bretón, la lengua de origen celta de la región francesa de Bretaña.

La grafía de la letra ene con una tilde encima es francesa

Ahora esta la sentencia de septiembre de 2017 ha sido rechazada por el Tribunal de Apelación de Rennes que reconoce que "la grafía de la letra n con una tilde encima es francesa" y que "figura, en varias ocasiones en los diccionarios de la lengua francesa" citando los vocablos doña, señor, señorita o cañón. El tribunal recuerda que la eñe figura también en varios documentos oficiales de la República.

//

https://www.morbihan.com/accueil/decouvrir/art-de-vivre/lexique-breton

Dans le Morbihan, vous n’entendrez pas parler le breton à chaque coin de rue mais si vous y prêtez attention,

vous remarquerez ici ou là quelques expressions qui illustrent l’attachement

de la Bretagne à sa langue. Panneaux routiers, façades d’école ou de mairie,

groupes de musique et restaurants, la langue bretonne se glisse dans le

quotidien… En séjour dans le Mor-Bihan ?

Félicitations, vous parlez déjà le breton !!

Expressions usuelles en breton

Demat ! bonjour !

Degemer mat ! Bienvenue !

Kenavo ! au revoir !

Yec’hed mat ! à la tienne, santé !

Noz vat ! Bonne nuit ! // Bona nit !

Mat an traoù ? Ca va bien ?

Diwall ! Attention !

Trugarez ! Merci !

Quelques mots bretons

Amann : beurre

An Argoat : à l’intérieur

Arvor : littoral

Bagad : troupe

Bara : pain

Bihan : petit

Binioù-bras : cornemuse

Binioù-kozh : biniou traditionnel

Bras : grand

Bre : mont

Breizh : Bretagne

Bro : pays

Du : noir

Enez : île

Fest-Noz : soirée dansante (fête de nuit)

Fest-Deiz : fête de jour

Gouren : lutte bretonne

Gwenn : blanc

Gwin : vin

Kastell : château

Kêr : ville

Kreiz Kêr : centre-ville

Korrigan : lutin

Kouign-amann : gâteau au beurre

El kouign-amann ([,kwinja'mɑ̃nː]) es una tarta típica de la ciudad de Douarnenez, en la región francesa de Bretaña. Su nombre significa en idioma bretón tarta de mantequilla y sus ingredientes básicos son harina de trigo, mantequilla y azúcar.

Krampouezh : crêpes

Lann : lande ou ajonc

Mor-Bras : l’Océan

Mor-Bihan : Petite Mer

Plou : paroisse

Sant : saint

Ti : maison

Ti-Kêr : mairie, hôtel de ville

Ti an douristed : Office de tourisme

Traou mad : bonne chose

Tro Breizh : Tour de Bretagne

Ya : oui / Ja en alemán, pronunsiat ya

Nann : non

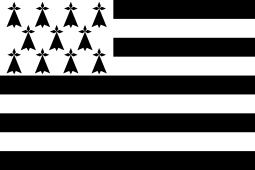

Le Gwenn-ha-du

Le drapeau breton : Gwenn-ha-du : le “ blanc et noir ”

Ce drapeau a été dessiné au début du XXe siècle, en s’inspirant du blason de

Rennes et de la bannière étoilée des États-Unis. Les bandes du drapeau breton

représentent les 9 anciens évêchés :

- - Les 4 bandes blanches pour la Bretagne bretonnante ou Breizh (Trégor, Léon, Cornouaille et Vannes)

- - Les 5 bandes noires pour la Bretagne gallaise ou Bertaèyn (Dol, Nantes, Rennes, St-Malo et St-Brieuc)

- - Les hermines (11) constituent l’héritage du duché de Bretagne.

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_bret%C3%B3n

El bretón (autoglotónimo Ar Brezhoneg) es una lengua céltica insular de la rama britónica, al igual que el galés, con el cual está muy relacionada. A lo largo de su historia ha sido muy influido por el francés, en tal modo que parte del léxico proviene de esta lengua romance.

El bretón se habla esencialmente en el oeste de Bretaña, pero se está intentando recuperar o implantar en todo el territorio, tanto donde tradicionalmente se habló como donde no se habla desde hace siglos.

El bretón es la única lengua céltica actual que se ha desarrollado y ha sobrevivido fuera del ámbito de las islas británicas.

Su origen está en la colonización en el siglo V de la región de Armórica, la actual Bretaña, por emigrantes britónicos del sur de Inglaterra, de las regiones de Gales y Cornualles, salidos de su tierra a raíz de las invasiones anglosajonas. Su conexión con Gran Bretaña e Irlanda se observa claramente en los nombres actuales para Bretaña, para su lengua y para sus habitantes.

Otra teoría mantenía que el origen del bretón se remontaba a un reducto del idioma galo que no sucumbió a la romanización, y que se mantuvo posteriormente con el apoyo de los colonos británicos, y Zénaïde Fleuriot creía que su supervivencia se debió a que en ninguna parte del Imperio romano había existido una identificación tal entre la lengua y el espíritu de los colonos y los nativos. Esta teoría hoy en día está obsoleta.

El desarrollo del bretón se puede dividir en cuatro etapas:

Bretón primitivo (500-600 d. C.); en este momento surge a partir del britónico antiguo y se caracteriza por la pérdida de la sílaba final.

Bretón antiguo (600-1000); aparece la diferencia dialectal entre el sureste y el noroeste.

Bretón medio (1000-1600); adopta gran cantidad de préstamos del francés.

Bretón moderno (1600 hasta el día de hoy); el vannetés se diferencia como dialecto aparte.

Hoy en día el bretón se habla, de manera mayoritaria, en el departamento de Finistère y la parte occidental colindante de los departamentos de Côtes-d'Armor y Morbihan.

Las autoridades francesas no tratan cuestiones sobre las lenguas minoritarias en sus censos, por lo que no existen datos oficiales del Estado sobre el número de hablantes de bretón. En 1987 se estimaba que contaba con más de 500 000 hablantes, la mayor parte personas de la tercera edad; solo el 50 % de las personas mayores de 35 años hablaban bretón.

Hoy en día ese número ha descendido a 300 000 hablantes en el mejor de los casos y ha dejado de ser la lengua materna de las nuevas generaciones. A esto se añade la política educativa francesa en materia de lenguas minoritarias, que promueve el francés como única lengua vehicular. Sin embargo, sí se da la posibilidad de estudiar bretón como asignatura optativa, pero con la misma categoría que una lengua extranjera. Pese a esto, existen diversas publicaciones escritas y emisoras de radio en bretón. También es usado por diversos músicos bretones, especialmente de música tradicional bretona y de la denominada música celta, para sus canciones, por ejemplo el arpista Alan Stivell, de fama internacional o el grupo Dan ar Braz.

Por todos estos factores, el porvenir de la lengua bretona no está asegurado para el futuro.

El bretón se divide en cuatro dialectos:

- el vannetés (Gwenedeg)

- el cornuallés (kerneveg) (no confundir con el idioma cornuallés), en el sudoeste

- el leonés, en el noroeste

- y el tregorés, en el norte

Lingüísticamente, sólo el primero de los dialectos es diferente a los otros tres, pues son denominaciones territoriales diferentes para un mismo dialecto.

Durante el mes de junio de 2010 tuvo lugar en Locarn un coloquio internacional sobre el futuro de la política lingüística en Bretaña, incluyendo el análisis de la importancia del idioma bretón en este contexto.

Como miembro de las lenguas britónicas, guarda la mayor parte de las características de éstas y tiene grandes similitudes con el galés y el córnico. Ello se puede observar en la palabra para cinco, pemp, que es pymp en córnico, pump en galés, cúig en irlandés y còig en gaélico escocés. Estas dos últimas pertenecen a las lenguas celtas-Q.

Uno de estos rasgos comunes es la tipología lingüística de orden verbal verbo, sujeto y objeto, similar a las anteriores lenguas mencionadas, pero no de un modo tan rígido, ya que también se da el orden sujeto, verbo y objeto.

Los pronombres personales y posesivos son los siguientes:

| Personal singular | Posesivo singular | Personal plural | Posesivo plural | |

|---|---|---|---|---|

| 1ª persona | Me | Ma | Ni | Hon |

| 2ª persona | Te | Da | C’hwi | Ho |

| 3ª persona | Eñ (masculino) Hi (femenino) | E (masculino) He (femenino) | Int | O |

Los pronombres demostrativos se dividen según la distancia relativa que denotan, en masculino heman, hennezh, henhont y en femenino houman, hounnezh, hounhoni; el plural para ambos géneros es ar re-man, ar re-se, ar re-hont. El pronombre interrogativo son piv '¿quién?' y petra '¿qué?'. El relativo se representa por la partícula a.

Mediante el circunfijo ne...ket, se forma la negación.

Las palabras se forman por prefijación, sufijación y composición. Algunos ejemplos de este rasgo son los prefijo privativos di-/dis-diz- (dizaon (literalmente, 'sin temor')), los sufijos para formar nombres abstractos -ded/-der (uhelded 'nobleza', de uhel 'alto'); la composición tiene muchas combinaciones, como mont-dont 'ir y venir' o pinvidig-mor 'muy rico'.

Los números del 1 al 10 son los siguientes: unan, daou, tri, pevar, pemp, c'hwec'h, seizh, eizh, nav, dek; otros números son unnek (11), daouzek (12) , ugent (20), unan warn-ugent (21), tregont (30), daou-ugent (40), hanter-kant (50), tri-ugent (60) y kant (100).

Posee un artículo un/ur/ul único en las lenguas celtas; de igual modo, el artículo definido tiene tres formas, an/ar/al. Hay dos géneros, masculino y femenino. El plural se crea mediante varias terminaciones, como -ed (loen 'animal', plural loened), -ez (ti 'casa', plural tiez), o -(i)où, plural para seres inanimados (tra 'cosa', plural traoù), aunque en este último caso hay una excepción, tadoù 'padres', mammoù 'madres'. La terminación -enn se usa en plurales colectivos para formar el singular (ar gwez '(los) árboles', gwezenn 'un árbol').

El bretón posee tres personas, singular, plural y una forma impersonal.

Verbalmente, la voz activa tiene tres modos, condicional , imperativo e indicativo, teniendo este último modo pasado, no pasado y futuro, distinguiendo entre aspectos perfectos, habituales, puntuales y continuos.

La tabla siguiente permite comparar las similaridades lingüísticas entre el bretón y el córnico, el galó y el francés. Se pueden notar similitudes de construcción entre el bretón y el galó: por ejemplo, las expresiones para la «ardilla», kazh-koad y chat-de-boéz, que significan «gato de bosque» en ambos idiomas.

| Céltico | Románico | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Córnico | Bretón | Galó | Francés | Español | Chapurriau |

| gwenenenn | gwenanenn | avètt | abeille | abeja | abella |

| kador | kador | chaérr | chaise | silla | cadira |

| keus | keuz, formaj | fórmaij | fromage | queso | formache |

| yn mes | er-maez | desort | dehors | fuera | fora (a fora) |

| koedha | kouezhañ | cheir | tomber | caer | caure |

| gaver | gavr | biq | chèvre | cabra | cabra, choto |

| chy | ti | ostèu | maison | casa | casa |

| gweus | gweuz | lip | lèvre | labio | labio |

| ganow | genoù | góll | gueule | garganta | gola |

| niver | niver | limerot | nombre | número | número |

| perenn | perenn | peirr | poire | pera | pera |

| skol | skol | escoll | école | escuela | escola |

| gwiwer | gwiñver, kazh-koad | chat-de-boéz | écureuil | ardilla | esquirol (squirrel en inglés) |

| sterenn | ster(ed)enn | esteill | étoile | estrella | estel |

| megy | butuniñ | betunae | fumer | fumar | fumá |

| hedhyw | hiziv | anoet | aujourd'hui | hoy | avui (hui en valensiá) |

| whybana | c'hwibanat | sublae | siffler | silbar | chulá (chuflar en aragonés) |

San Juan V 1-8

- 1. Er gommansamant e oa ar Ger, hag ar Ger a oa gant Doue, hag ar Ger a oa Doue.

- 2. He-ma a oa er gommansamant gant Doue.

- 3. An holl draoù a zo bet graet drezañ, hag hepzañ n'eo bet graet netra hag a zo bet graet.

- 4. Ennañ e oa ar vuez, hag ar vuez a oa gouloù an dud.

- 5. Hag ar gouloù a sklera en devalien, hag an devalien n'e deus ket e resevet.

- 6. Bez' e oe un den kaset gant Doue, hañvet Ian.

- 7. He-ma a zeuaz da desteni, evit rei testeni diwar-benn ar gouloù, evit ma kredje an holl drezañ.

- 8. Ne ket hen a oa ar gouloù, mes kaed e oa evit rei testeni diwar-benn ar gouloù.

- Existen dos sistemas para la ortografía del bretón, lo que genera grandes polémicas pese a los esfuerzos por unificarlos; uno es el Zedacheg; el otro, la Ortografía Universitaria.

- Año 2007: Menos de 200.000 personas hablan bretón. (En francés)

- Site du Conseil régional de Bretagne.

- «Quelle politique linguistique pour la Bretagne du XXIe siècle ? Colloque international à Locarn» (en francés). Agence Bretagne Presse. 4 de junio de 2010. Archivado desde el original

- «Livret du Colloque international à l'Institut de Locarn. 12 et 13 juin 2010.» (en francés y bretón). 4 de junio de 2010. Archivado desde el original

COLLOQUE INTERNATIONAL

Quelle politique linguistique

pour la Bretagne du 21e

siècle ?

Peseurt politikerezh yezh evit Breizh ar 21añ kantved ?

Dihun Breizh en quelques mots :

• DIHUN est une association de parents d’élève qui a été

créée en 1990. Son but est de développer l’enseignement

du et en breton, de créer des filières bilingues et d’assurer

un soutien pédagogique et promotionnel permanent à

celles-ci.

• DIHUN est l’expression de la volonté déterminée de parents

d’élèves convaincus des bienfaits du bilinguisme et

du plurilinguisme dès la petite enfance.

• DIHUN a pour objectif le bilinguisme par les deux langues

de proximité, le breton et le français, complété par

l’introduction d’une troisième langue, l’anglais dans le cadre

du PMB (Plan Multilingue Breton).

• C’est sous l’enseigne des écoles catholiques que DIHUN

agit. C’est donc dans cette structure que se développe

l’action de DIHUN en faveur de petits chanceux scolarisés

selon ses principes.

• DIHUN est à l’origine de l’ouverture de la majorité des

filières bilingues dans l’enseignement catholique. Elles

sont maintenant 62 écoles réparties dans les cinq départements

bretons.

• le Programme Multilingue Breton mis en place par Dihun

Breizh dans les écoles catholiques a reçu le « label européen

des langues » en 2008.

• 23 élèves de CM2 bilingue de l’école St Gwenn de Vannes

ont passé le test de Cambridge en anglais. 23 ont obtenu

le niveau A2 en expression orale soit le niveau requis par

l’Education Nationale… en classe de troisième.

Le Programme Multilingue Breton

reçoit le Label Européen des Langues

Bretagne Prospective est un Think Tank

(Laboratoire d’idées) consacré aux enjeux

du développement local et régional

en Bretagne. Il mène une activité de production

d’idées nouvelles, de réalisation

d’études et d’élaboration de projets.

Créée en 2000 dans l’esprit du CELIB (Comité

d’Etudes et de Liaisons des Intérêts Bretons),

Bretagne Prospective souhaite offrir

un espace de réflexion et de proposition

politiquement neutre. Face au fonctionnement

souvent étanche de la société, elle

se veut une structure souple, capable de

constituer un carrefour entre les acteurs du

monde politique, économique, de la société

civile et de la recherche universitaire. Le

croisement des connaissances, compétences

et savoir-faire, en lien avec les enjeux territoriaux,

doit permettre d’investir des thèmes

de réflexion novateurs, pour favoriser

un développement adapté de la Bretagne.

Les propositions élaborées (idées ou projets)

ont vocation à être réinvesties par

les acteurs ou par les politiques publiques.

Par ses réflexions et actions, Bretagne Prospective

entend ainsi contribuer à faire de

la Bretagne un lieu singulier où l’on peut

développer des manières d’agir, des projets

et des produits que l’on ne trouve pas

ailleurs.

Bretagne Prospective développe des réflexions

et actions selon quatre grands

axes :

- L’identité des territoires, vecteur de développement

: loin d’être figées, l’ensemble

des spécificités (culturelles, sociales,

économiques) de la Bretagne doivent être

envisagées comme des leviers d’action et

de création pour un développement durable

adapté à la singularité d’un pays.

- Inventer de nouvelles manières de coopérer

: face à l’importance du lien social

et de la cohésion pour les territoires, les

possibilités ouvertes par les TIC, laissent

entrevoir des champs de coopération

et de mutualisation inédits et des nouveaux

modèles économiques, sociaux et

culturels qu’il s’agit de saisir sans tarder.

- Une économie productive pour un développement

durable : Face au vieillissement

de la population et au mirage d’une économie

reposant essentiellement sur l’accueil

de nouveaux résidents, comment envisager

une diversification économique fondée sur

la création de nouvelles activités industrielles

et des services à forte valeur ajoutée.

- Affirmer le positionnement international

de la Bretagne : dans une économie de plus

en plus internationalisée, la Bretagne doit

redécouvrir la « culture de l’international »

qui fit sa prospérité. Elle doit aussi conforter

ses connexions aux centres de décisions,

ses réseaux d’information, mais aussi une

image de marque spécifique et originale.

Ces réflexions s’inscrivent dans la perspective

d’une véritable régionalisation, capable

de conjuguer démocratie et solidarité,

capacité d’action et autonomie régionales.

Ur grouidigezh dibar evit respont d’an

ezhomm zo da sevel ur rannvro greñv.

N’eus ket tu da zisrannañ Europa diouzh

gousezadelezh. N’eo ket bet savet

Ensavadur Lokarn dre zegouezh. Krouet eo

bet peogwir eo bet santet an ezhomm d’en

ober evit talañ ouzh skodoù bras ar mare

nevez. Ar bed nevez a dalv unaniñ Europa,

dreist-holl.

Reizhet eo bet, kreizennadur ar galloud en

Europa gant emglev Maastricht pa’z eo bet

ouzhpennet pennaenn ar c’housezadelezh

ennañ : kement tra n’eo ket dileuriet d’an

Europa gant ar Stadoù a chom dindan atebegezh

ar re-se. Ar pennaenn se zo da lakaat

da dalvezout en darempredoù etre

Frañs hag he Rannvroioù. Ne ranker kas d’al

live broadel nemet ar pezh n’haller ket ober

gwelloc’h el live rannvroel.

Ma seveler galloudoù zo er live europat, e

tachennadoù bras zo, e ranker kas war-raok

ur politikerezh digreizennañ hag ur politikerezh

tostaat d’el live rannvroel. E Frañs, ur

vro kreizennet tre , ez eo diazezet labour an

Ensavadur war ur gwir difrae digreizennañ.

Krouet eo bet Ensavadur Lokarn, da lakaat

buhañoc’h en ar sonjou, eo ret mont war an

hent-se, broudañ ar re a ra war-dro an diorren

armerzhel da vont war-raok kentoc’h

eget chom gant ur strategiezh dreistvevañ.

Youl en deus Ensavadur Lokarn da gemer

perzh e diorren doareadel ha kementadel

Breizh hag evel-se reiñ tro d’an dud o deus

c’hoant, da labourat e Breizh-Arvorig.

Ensavadur Lokarn zo ul lec’h prederiañ ma

teuer da glask kompren gwelloc’h ar bed

kemplezh ma vevomp, evit diguzhat kement

tra a c’hallfe bezañ a bouez en amzer

da zont, evit degas sklêrijenn war ar cheñchamantoù

a c’hallfe dont hag evit azasaat

ar strategiezhioù. Ar pal eo en em zigeriñ

war an diavaez, mont da lec’h all gant ar

c’hoant pinvidikaat hon anaoudegezhioù,

sellet pizh ouzh ar pezh a vez graet e rannvroioù

kreñvañ ar bed evit reiñ c’hoant

d’an obererien armerzhel da stagañ gant al

labour evit diorren Breizh-Arvorig.

L’Union européenne a pour principe

fondateur la diversité: diversité

des cultures, des coutumes, des

opinions, mais aussi des langues, ce

qui est naturel sur un continent où

tant de langues sont parlées. Les

langues officielles des pays de l’UE

appartiennent à trois familles de

langues : indo-européenne, finnoougrienne

et sémitique, ce qui est

relativement faible par rapport à

d’autres continents.

L’attention sans précédent que suscite

aujourd’hui la diversité linguistique

s’explique par la multiplication

des contacts entre les peuples.

Les citoyens sont de plus en plus

amenés à devoir parler une autre

langue que la leur, que ce soit dans

le cadre d’un échange d’étudiants,

d’une installation dans un autre

pays ou de relations professionnelles,

sur fond d’intégration croissante

du marché européen et de

mondialisation.

La Charte des droits fondamentaux

de l’Union européenne, adoptée

en 2000, proclame à l’article 22 que

l’Union respecte la diversité linguistique

et interdit, à l’article 21, toute

discrimination fondée sur la langue.

Le respect de la diversité linguistique

est une valeur essentielle

de l’Union, au même titre que le

respect de la personne, l’ouverture

aux autres cultures et la tolérance.

Ce principe vaut non seulement

pour les 23 langues officielles de

l’Union, mais aussi pour les nombreuses

langues régionales et

minoritaires qui sont parlées aux

quatre coins de l’Europe.

C’est cette diversité qui fait de

l’Union ce qu’elle est: non pas un

creuset où se fondent les différences,

mais un lieu où le mot diversité

est synonyme de richesse.

Une politique linguistique pour

la Bretagne ne se limite pas aux

seules langues bretonnes (breton

et gallo). Nous pensons que nos

enfants devraient avoir accès à

une politique linguistique axée sur

elles, mais prenant aussi en compte

la langue de l’État (le français), la

langue internationale (l’anglais)

suivant les principes de l’enseignement

précoce et de l’immersion

linguistique puis une 4e

langue au

collège.

Le PMB a pour objectif de développer

un projet d’enseignement intégré

des langues de la maternelle

au lycée suivant le principe proposé

par Itziar Elorza : « Toutes ces

langues ne se développent pas de

façon parallèle, indépendamment

les unes des autres, mais de façon

intégrée. Il existe une capacité

linguistique générale qui gère la

comparaison et le contraste entre

les langues et l’interaction permanente

entre elles pour la construction

de la compétence multilingue

intégrée.»

Xabier Garagorri

Yarza est

né à Andoain

(Gipuzkoa-Pays

basque). Licence

de Philosophie

à l’Université catholique de

Paris, diplôme de psychologie

et maîtrise en sciences de

l’éducation à l’université de

Paris X-Nanterre. Licence en

psychologie de l’université de

Barcelone. Il a obtenu son doctorat

à la faculté de philosophie

et de sciences de l’éducation

de l’université publique du Pays

basque/Euskal Herriio Unibertsitatea.

Il a travaillé à Paris au centre culturel

d’émigrants Saint-Honoré et en

Catalogne comme professeur et

psychologue dans l’enseignement

secondaire. Il a occupé le poste de

directeur au sein de l’Ikastola Kurutziaga

de Durango. Depuis 1980, il travaille

et collabore avec la Fédération

des Ikastolas de Gipuzkoa et la confédération

des Ikastolas du Pays basque

à la création-direction de manuels

scolaires et d’autres matériels pour

l’enseignement, la formation du corps

enseignant, à des projets d’innovation

et de recherche sur le plurilinguisme et

sur le curriculum, et de manière générale

comme conseiller pédagogique.

Depuis 1983, il est professeur du département

de didactique et d’organisation

scolaire de l’Université publique basque

à la faculté de philosophie et sciences

de l’éducation.

Il a collaboré comme directeur et participant

à plusieurs recherches financées

par différents organismes et surtout

par l’Union européenne (Programme

Socrates Lingua D). Il a été directeur

pédagogique (1980-1988) de l’ensemble

des manuels scolaires pour l’école

maternelle et l’école primaire. Il a été le

responsable du projet du plurilinguisme

(1991-2004) et du projet du Curriculum

basque depuis 1996. Il a publié plusieurs

livres et articles sur le thème de l’éducation.

Il a été fondateur du Forum européen

des administrateurs de l’Éducation en

Espagne et au Pays basque. Président

du Forum au Pays basque et du Forum

espagnol. Membre du comité directeur

du Forum européen des administrateurs

de l’Éducation. Président du conseil

éditorial de la revue « Administration et

gestion éducative » du Forum.

Il a collaboré comme expert à l’élaboration

des curricula de l’Éducation

de base (6-16 ans) et du Baccalauréat

(16-18 ans) du gouvernement basque.

Actuellement il est engagé comme

expert de l’UNESCO dans le programme

d’appui de l’Unesco à la réforme du

système éducatif en Algérie pour le

renforcement des capacités nationales

en évaluation des programmes et des

manuels scolaires.

Itziar Elorza

Née à Saint-Sébastien

en 1960,

diplômée en

Philologie Basque

par l’Université de

Deusto et spécialisée

en didactique du langage

à la Faculté de Psychologie et

de Pédagogie de l’Université

de Genève.

Sa trajectoire professionnelle

est liée à la Fédération des

Ikastolas (écoles basques) : tout

d’abord, elle exerce comme

coordinatrice pédagogique

de la Fédération des Ikastolas

d’Alava, puis à partir de 1991,

comme responsable du Département

Langage de la Fédération

des Ikastolas de Guipúzcoa. Sa

tâche principale vise à coordonner

et à développer le projet « Eleanitz ».

L’objectif de ce projet consiste à

développer un programme intégré

des langues qui sont enseignées

dans les Ikastolas : le basque comme

langue principale, l’espagnol comme

deuxième langue, l’anglais comme troisième

langue (enseignement précoce)

et le français comme quatrième langue.

En suivant la même approche théorique

et méthodologique, les quatre langues

sont travaillées de façon complémentaire.

Itziar Elorza coordonne les programmes

destinés à différentes étapes de

l’enseignement obligatoire et développés

pour ces langues, et elle dirige et

participe à la création des manuels qui

s’ensuivent. Elle a écrit plus de 25 manuels

scolaires pour les quatre langues

ainsi que de nombreux articles, réalisés

de façon individuelle ou collective. Dans

le cadre de ces projets, elle participe

à la formation du corps enseignant,

ainsi qu’à la conception et au suivi de

l’évaluation des résultats des élèves. En

outre, elle a réalisé maintes formations

et conférences de présentation du projet

à l’occasion de forums publics et de

journées organisées non seulement en

Euskal Herria – Pays Basque mais aussi

dans d’autres pays d’Europe.

En réponse à la demande du gouvernement

du Honduras, elle a participé

à la conception du Curriculum de Base

pour le pays, en tant que responsable

du groupe chargé de la création du

programme d’anglais. Elle a aussi été

responsable du groupe chargé du

curriculum intégré de langues pour le

Curriculum basque.

Depuis 2008, elle dirige, le Projet Linguistique

des Ikastolas, un cadre global

pour la planification intégrée des langues

à l’école, qui conjugue les aspects

relatifs au processus d’enseignement

– apprentissage des langues et ceux

relatifs à leur usage dans les différents

domaines de communication dans l’environnement

scolaire, spécialement en

ce qui concerne la langue minorisée.

Gilbert Dalgalian

Successivement

instituteur à Paris,

enseignant de

français langue

étrangère à

Calcutta et Berlin, professeur

d’allemand et chercheur

didactique des langues à

Zurich, docteur en linguistique

(université de Nancy

III), formateur d’enseignants

au Sénégal, en Côte d’Ivoire

(UNESCO)° et à Munich, puis de

plus en plus actif dans les domaines

de l’ingénérie éducative

et des apprentissages précoces

de langues, Gilbert Dalgalian fut

entre deux postes à l’étranger, Directeur

Pédagogique de l’Alliance

Française de 1983 à 1988.

Il participe au comité de rédaction

de la revue « Education et sociétés

plurilingues ». Son parcours, à tous

points de vue diversifié, conduit Gilbert

Dalgalian non seulement à remettre

en question les conditions actuelles

de l’enseignement des langues mais

aussi à prôner l’ouverture tous azimuts

de l’école sur le milieu, sur les technologies

nouvelles, sur l’action et le développement,

sur tout ce qui est utile, fait

plaisir et donne du sens à l’éducation.

Il se consacre depuis plusieurs années

à l’étude des différentes filières bilingues

dans toute la France. Il a réalisé en

2006 une évaluation de l’enseignement

dispensé dans le cadre du Programme

Multilingue Breton.

Il a déjà publié plusieurs ouvrages sur

l’enseignement des langues, notamment

Pour un nouvel enseignement

des langues (Nathan, 1981) et Enfances

plurilingues, témoignage pour une

éducation plurilingue (L’Harmattan,

2000) et Reconstruire l’éducation (Editions

du temps, 2007).

Henriette Walter

est professeur honoraire

de linguistique

fonctionnelle

à l’université de

Haute-Bretagne, présidente

de la Société internationale

de linguistique et membre du

Conseil Supérieur de la langue

française. Elle a notamment

publié aux éditions Robert

Laffont, Le français dans tous

les sens (Grand Prix de l’Académie

française 1988), L’aventure

des langues en Occident (Grand

Prix des Lectrices de Elle 1994),

L’aventure des mots français

venus d’ailleurs, Honni soit qui

mal y pense, et en 2005, avec Bassam

Baraké, en coédition Robert

Laffont/éditions du temps, Arabesques

: l’aventure de la langue arabe

en Occident.

Aventures et mésaventures

des langues de France, Éditions

du Temps, 2008.

«Il y a un peu plus de deux

cents ans, en 1774, l’abbé

Grégoire prononçait son

discours sur l’abolition des

patois. Un siècle plus tard, les

dialectologues Jules Gilliéron

et l’abbé Rousselot annonçaient

la destruction « imminente

» de ces langues. Et pourtant,

contre vents et marées, quelques-unes

d’entre elles ont réussi à survivre, mais

dans des conditions souvent précaires.

Un coup d’œil rétrospectif sur l’histoire

des langues qui ont fait la France

permet de constater que si certaines

d’entre elles connaissent encore une vitalité

appréciable, elles sont néanmoins,

chacune à leur manière, un trésor en

péril.

Une question se pose maintenant de

façon pressante : faut-il les abandonner

à leur destin, ou plutôt tenter de sauver

des parcelles de cette autre vision du

monde que peut offrir chaque langue,

qu’elle soit minoritaire ou de grande

diffusion ?

La preuve est aujourd’hui faite que le

bilinguisme précoce est une chance

pour l’enfant et qu’il facilite ensuite

l’apprentissage d’une troisième, voire

d’une quatrième langue. L’avantage

de commencer par une des langues régionales

qui l’entourent, c’est justement

qu’elle lui est très proche, physiquement

et affectivement (c’est souvent la langue

des grands-parents) et qu’elle peut

l’aider à mieux comprendre sa propre

identité et paradoxalement à mieux

connaître la langue française.

Lorsqu’il sera habitué à la gymnastique

intellectuelle qui consiste à passer tout

naturellement d’une langue à l’autre,

l’enfant bilingue aura acquis suffisamment

d’assurance et de confiance en

lui pour pouvoir sans complexe et sans

appréhension se lancer avec curiosité

– et peut être avec plaisir – dans l’apprentissage

indispensable d’une langue

de grande diffusion.»

Henriette Walter

Josep Maria Artigal

- 1969-1977 :

Professeur à l’école

maternelle, première

langue

- 1978-1982 : Professeur

de catalan, deuxième

langue, à l’école maternelle

- 1983-1985 : Collaborateur

de Servei d’Ensenyament del

Català, Departament d’Ensenyament.

Generalitat de

Catalunya.

- 1986-2010 : Formateur en diverses

expériences d’introduction

précoce des langues étrangères

(deuxième et troisième)

en Finlande, Italie, Allemagne,

Autriche, Estonie, Roumanie, Bretagne

et Occitanie (France), Andalousie,

Canarias, Castilla y León,

Communauté Autonome Basque

et Navarre, Galice, Mallorca, Madrid,

Valencia et Catalogne (Espagne).

Créateur et éditeur des matériaux didactiques

: Ready for a story!, Peggy,

Diary et Munchy.

Publications

- Artigal, J.M. et al. (1984). Com fer descobrir

una nove llengua. Vic : EUMO

- Artigal, J.M. (1991). The Catalan Immersion

Program : an European point

of view. Norwood, new Jersey. USA:

ABLEX.

- Artigal, J.M. (1992). Some considerations

on why a new language is acquired

by being used. International

Journal for Applied Linguistics, Vol. 2,

N°2, 1992. pp. 221-240.

- Artigal, J.M. (1993). Catalan and

Basque immersion programmes. In

Baetens Beardsmore, H. (ed) European

Models of Bilingual Education. Clevedon-Philadelphia

: Multilingual Matters.

pp. 30-53

- Artigal, J.M. (1994), The L2 kindergarten

teacher as a territory maker.

Georgetown University Round Table

on Languages and Linguisitics 1993.

Washington, DC.: Georgetown University

Press. pp: 452-468.

- Artigal, J.M. (1966). Introducción del

ingles –segunda o tercera lengua– en

la educación infantil. Centro de desarrollo

curricular. Ministerio de Educación

y Ciencia. Madrid. pp. 71-82

- Artigal, J.M. (1999). La construcción

de actividades significativas en L3 en

la etapa infantil. Infancia y aprendizaje.

Barcelona. pp. 27-39

- Artigal, J.M. (2005). El text narratiu dialogat.

Una manera de construir l’aprenentatge

de la llengua estrangera a

l’educació infantil. Centre de recursos

de llengües estrangeres, Departament

d’Educació. Generalitat de Catalunya.

Barcelona. www.xtec.es/crie.

- Artigal, J.M. (2008). La narració dialogada

: una manera d’explicar contes a

alumnes d’educació infantil i primer de

primària que no tenen el català com a

llengua familiar. Barcelona : J.M. Artigal

Editor / SIUL. Departament d’Educació .

Generalitat de Catalunya.

- Artigal, J.M. (2009). Explicar contes

ensenya llengua a qui els explica. Barcenona

: J.M. Artigal Editor.

Jean Ollivro

Extrait de l’interview de Jean Ollivro réalisée par Ronan le

Flécher parue dans l’hebdomadaire en langue bretonne Ya ! le

26 mars 2010 :

« Un emgav gant Jean Ollivro »

Jean Ollivro : «Ya d’ur raktress breizhat ha breizhek ! »

« Une Bretagne belle, prospère, solidaire et ouverte

sur le monde ». Ouzhpenn ul lugan eo ger-stur ar

preder bet maget gant an douaroniour Jean Ollivro

en e oberenn diwezhañ, « Projet Bretagne » (emb.

Apogée). Dielfennadennoù, palioù ha strategiezhoù a

vez kinniget gant prézidant Bretagne Prospective evit

reiñ ur framm solutoc’h da Vreizh. Gwellwelour eo da

vat. Displegañ a ra da Ya ! Peseurt danvez zo da lenn en

e levr nevez deuet er-maez, e-kreiz koulzad kabaliñ en

dilennadeg rennvro.

Petra a ra deoc’h soñjal « emañ Breizh o kregiñ gant

ur prantad nevez a-fed diorren ekonomiezh hag he

fobl” ?

Gant enkadenn an ekonomiezh hag e cheñchamentoù

bras e c’hoarvez en hor c’hevredigezh eo dleet deomp

en em dennañ ha klask rein un dazont d’hor bro. Mennet

eo an dud da vont war-raok. Hogen ouzhpenn bed ar

bolitikourion hag ar Stad, bec’h warni gant he dle divent,

a rank kregiñ e-barzh. Dave eo ijinañ un doare nevez

da aozañ ar gevredigezh e Breizh. Kreñv eo ar spered a

genskoazell amañ, gant ar c’hevelourioù hag ar frammoù

kengret. Kreñvoc’h eget e takadoù ali Bro-Frañs eo

bet ar c’hevredigezhioù ivez, ha teir gwech muioc’h a

dud en em ouestl e oberennoù a youl vat. Perzhioù a-feson

zo gant Breiziz evit mont war-raok asambles enta.

Ar vretoned n’int ket mibien o bro ken, d’ho soñj.

N’hec’h anavezont ket mat. Sed amañ ur wir gudenn

keta ?

Ur gudenn veur, ya. Bezañ Breizhad. Mat-tre. Hogen

poent eo mont pelloc’h iziv-an-deiz a-benn krouiñ ur

gumuniezh a dud atebek war o ziriad ha d’e blanedenn.

N’eus ket anv da sevel traoù hep anavezout

dre ar munud al lec’h ma vever. Pet sevenadurezh zo

aet da get peogwir ne glote ket he doare-bevañ gant

he ziriad ken ? Sevel raktresoù diouzh pep rannvro,

sed ‘aze an dac’h d’an deiz a –hiziv. Meur a framm ekonomikel

o deus hor c’haset war hentoù-dall. Poent eo

sevel goulennoù a-zere enta. Petra a fell deomp sevel e

Breizh a-benn hanter-kant vloaz amañ ? Peseurt endro,

peseurt aodoù, peseurt diorren er c’hêrioù ?

Jean Ollivro est

un géographe

français né en

1962 à Guingamp.

Il est professeur à

l’Université de Rennes

II et enseigne

également à l’Institut d’études

politiques de Rennes. Spécialiste

de l’aménagement du territoire

et du développement régional,

il est partisan d’une région Bretagne

réunifiée. Les transports,

la vitesse et la Bretagne sont ses

principaux thèmes de recherche.

Dans le cadre d’une géographie

sociale des transports, il a introduit

le concept de « classe mobile », qui

permet d’envisager les ségrégations

sociales liées aux possibilités d’accès

aux moyens de transports: la mobilité

est choisie pour certains, subie

pour d’autres.

Jean Ollivro est également président

de l’association Bretagne Prospective,

et a été décoré de l’Ordre de l’Hermine

en 2005.

Bibliographie

- L’homme à toutes vitesses De la lenteur homogène

à la rapidité différenciée. Sodis, 2000

- Bretagne 2000. Presses universitaires de

Rennes. 2000

- La Bretagne au cœur du monde nouveau.

Les portes du large, 2001 (avec la coll. de

Joseph Martray)

- La Bretagne réunifiée, une véritable région

européenne ouverte sur le monde. Les portes

du large, 2001 (avec la coll. de Joseph Martray)

- Les paradoxes de la Bretagne. Éditions

Apogée, 2005

- 150 ans d’évolution démographique. Sodis, 2005

- Quand la vitesse change le monde. Éditions

Apogée, 2006

- La machine France. Le centralisme ou la

démocratie ? Éditions du Temps, 2006

- Le livre blanc de la Bretagne. Éditions du

Temps, 2008 (participation)

- Projet Bretagne. Éditions Apogée, 2010

Le galo ét le seu parlement

d’oïl, pâssë le françaez, a

yétr ensegnë en France. Ni-a

moueyen de sieudr une

option galo den les colèjes

e licées (ao brevet des

coléjes e ao baccalaoréat)

e a la haote école depés

les années 1980. Pâsmeins,

c’ét un parlement pâs

ghére reqenu péqe c’ét

etou le seu parlement a yétr

sorti de la listée des langues

réjionales du Ministére de

l’Education nationale. En

pus de ça, diq’a l’anée passée

n-i-avaet pouint de formézon

de métier e c’ét core pouint

d’amain d’ouvri de nouviaos

postes e de terouer de nouviaos

ensegnous.

Den les petites ecoles, pâssë

un poste dever Maore, n-i-avaet

ren en tout. N-i-a cinq années

de ça, Dihun Breizh se mit den la

téte d’ensegner e d’ebluser le galo

den les petites ecoles, de gaijer un

animou e un formou e de runjer la

maniere de redoner la langue-la.

Depés 2005, des ébluseries e des

projets su un trimestr ou su l’anée ont

të menës par Dihun den 67 petites

écoles des tout petits diq’ao CM2.

Vitement, j’ons du runjë la maniere

d’ensegner. N-i-avaet pâs aoqhune

metode ecrite ou banie pour

aoqhune cllasse. A l’ocâzion d’un

projet espérimentale en cllâsse su

cinq ans a l’ecole Notr Dame de St

Sran (56) chomë o les ensegnous,

Dihun e l’Inspession Academiqe, la

métode Artigal fut empllayée sé les touts

petits e sé les pus grand, nen tournit

une aotr métode (Bristao e Nanette) e

nen travâillit pus fort su des témes. La

métode Artigal ét une métode d’anglléz,

o fut tournée, empllayée e banie en

galo. Sont sis istouéres qe les garsâilles

content sans apouyettes (imaijes, livr...)

pour qemencer. Den le bout, les qeniaos

devent conter (e vivr) les istoueres tout

seus o leu monde.

La maniere-la de redoner la langue rentr

den le « Plan Multilingue Breton ». Il met

les garsâilles den leu contexe qhulturel

en apernant le galo e s’inscrit den un

ensegnement qi les aparent a aprendr

d’aotr langues pus tard ou en méme

temp.

LE GALO ES ECOLES

Le galo ét le seu parlement

d’oïl, pâssë le françaez, a

yétr ensegnë en France. Ni-a

moueyen de sieudr une

option galo den les colèjes

e licées (ao brevet des

coléjes e ao baccalaoréat)

e a la haote école depés

les années 1980. Pâsmeins,

c’ét un parlement pâs

ghére reqenu péqe c’ét

etou le seu parlement a yétr

sorti de la listée des langues

réjionales du Ministére de

l’Education nationale. En

pus de ça, diq’a l’anée passée

n-i-avaet pouint de formézon

de métier e c’ét core pouint

d’amain d’ouvri de nouviaos

postes e de terouer de nouviaos

ensegnous.

Den les petites ecoles, pâssë

un poste dever Maore, n-i-avaet

ren en tout. N-i-a cinq années

de ça, Dihun Breizh se mit den la

téte d’ensegner e d’ebluser le galo

den les petites ecoles, de gaijer un

animou e un formou e de runjer la

maniere de redoner la langue-la.

Depés 2005, des ébluseries e des

projets su un trimestr ou su l’anée ont

të menës par Dihun den 67 petites

écoles des tout petits diq’ao CM2.

Vitement, j’ons du runjë la maniere

d’ensegner. N-i-avaet pâs aoqhune

metode ecrite ou banie pour

aoqhune cllasse. A l’ocâzion d’un

projet espérimentale en cllâsse su

cinq ans a l’ecole Notr Dame de St

Sran (56) chomë o les ensegnous,

Dihun e l’Inspession Academiqe, la

métode Artigal fut empllayée sé les touts

petits e sé les pus grand, nen tournit

une aotr métode (Bristao e Nanette) e

nen travâillit pus fort su des témes. La

métode Artigal ét une métode d’anglléz,

o fut tournée, empllayée e banie en

galo. Sont sis istouéres qe les garsâilles

content sans apouyettes (imaijes, livr...)

pour qemencer. Den le bout, les qeniaos

devent conter (e vivr) les istoueres tout

seus o leu monde.

La maniere-la de redoner la langue rentr

den le « Plan Multilingue Breton ». Il met

les garsâilles den leu contexe qhulturel

en apernant le galo e s’inscrit den un

ensegnement qi les aparent a aprendr

d’aotr langues pus tard ou en méme

temp.